バリュー投資

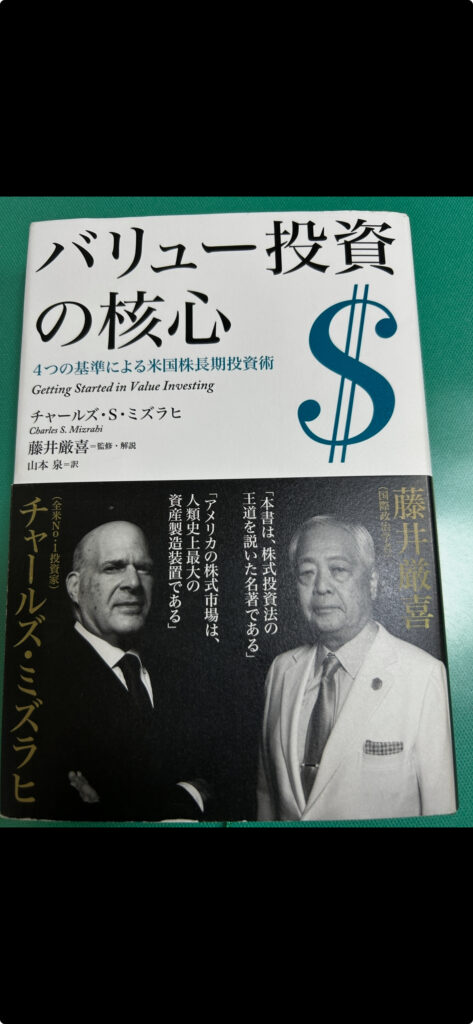

「バリュー投資の核心」:現代バリュー投資の羅針盤

投資の世界には、伝統的に続く「バリュー投資」という普遍的な手法が存在します。しかし、時代と共に市場の構造や企業の価値観は変化し、伝統的なバリュー投資だけでは立ち行かなくなってきています。このブログでは、そうした現代の投資環境にフィットする新しいバリュー投資について紹介をします。

伝統的バリュー投資の限界

20世紀前半から中盤のバリュー投資家は、主にPBR(株価純資産倍率)やPER(株価収益率)といった財務指標を用いて、内在価値よりも割安に放置されている「シケモク」のような銘柄を探し出していたと言われます。これは、倒産寸前の企業であっても、わずかに残された資産価値に目をつけ、もうひと吸いできる価値が株価を上回るなら投資するという手法です。

しかし、現代の市場ではこの手法はもはや機能しにくくなっています。

- 無形資産の価値化:テクノロジー企業などでは、ブランド力、知的財産、顧客データ、ソフトウェアといった目に見えない無形資産が企業価値の大部分を占めています。これらの価値は財務諸表には十分に反映されにくく、伝統的なPBRでは評価が困難です。

- 財務諸表の限界:会計基準は企業の「過去」を反映するものであり、将来の成長性やイノベーションの可能性といった「未来」の価値を正確に捉えられません。

- 市場効率化の進展:情報伝達のスピードが飛躍的に向上した現代では、過去に存在したような「誰にも見向きもされない割安銘柄」を、他の投資家より早く見つけることが非常に難しくなっています。

現代バリュー投資の3つの柱

『バリュー投資の核心』では、これらの限界を乗り越えるために、以下の3つの要素を重視した新しいバリュー投資を提唱しています。

1. 事業の質と競争優位性

単に割安な銘柄を探すのではなく、その企業が持つ本質的な競争優位性を深く分析します。 競争優位性とは、他社が容易に真似できない、企業を取り囲む「堀」のようなものです。

- ネットワーク効果::ユーザーが増えるほどサービスの価値が高まる(例:SNS、プラットフォーム)

- スイッチングコスト:他社サービスに乗り換える際に、ユーザーが感じる手間やコスト(例:ソフトウェア、銀行)

- ブランド力:強いブランドイメージが消費者のロイヤルティを高める(例:高級ブランド、飲料メーカー)

- 規模の経済性:生産量が増えるほどコストが下がり、価格競争力が高まる(例:製造業、小売)

- 特許・知的財産:独自の技術や特許によって、市場を独占できる(例:製薬会社、半導体)

これらの競争優位性を持つ企業は、一時的に株価が下落しても、長期的に安定した収益を生み出し続ける可能性が高いため、安心して保有できます。

2. 将来の成長性

伝統的なバリュー投資が「現状の資産」に注目するのに対し、現代バリュー投資は「将来の利益とキャッシュフロー」を重視します。具体的には、その企業が今後どれだけの利益を上げ続けられるか、その成長率がどの程度かを見極めます。

- 高いROIC(投下資本利益率):企業が投下した資本に対して、どれだけ効率的に利益を生み出しているかを示す指標。ROICが高い企業は、成長のための投資も効率的に行っている可能性が高いです。

- 再投資の機会:企業が事業で得た利益を、高いROICで再投資できる機会が豊富にあるか。これが可能であれば、企業は自己増殖的に成長し続けることができます。

3. 経営陣の質と倫理観

企業の成長は、それを牽引する経営陣の力量に大きく左右されます。

- 資本配分の巧みさ:経営陣が利益を、株主還元(配当や自社株買い)と将来への投資(研究開発、設備投資など)のどちらに、どのような割合で配分しているかを評価します。

- 倫理観と透明性:経営陣が株主の利益を第一に考え、透明性の高い経営を行っているか。不祥事や不正会計のリスクは、投資家にとって致命的です。

これらを評価するためには、財務諸表だけでなく、年次報告書や決算説明会資料を読み解き、経営陣の発言や行動を総合的に判断する必要があります。

まとめ:現代バリュー投資家の心構え

『バリュー投資の核心』が示す現代のバリュー投資は、単なる「割安株探し」ではありません。それは、「質の高い事業を、適正な価格で買う」という、より本質的なアプローチです。

この考え方に基づけば、一見PBRやPERが高いように見える銘柄でも、その背景にある「競争優位性」や「将来の成長性」を深く理解すれば、それは決して割高ではない「素晴らしい事業」と評価できます。

市場全体が割高に感じる時代だからこそ、目先の数字に惑わされず、企業の本質的な価値を見抜く力が求められています。この書籍は、現代を生きるバリュー投資家にとって、その羅針盤となる一冊と言えるでしょう。

このブログ記事は、書籍『バリュー投資の核心』(著者:チャールズ・ミズラヒ、監修・解説:藤井厳喜、訳:山本泉)の考え方を参考に構成したものです。より深く学びたい方は、ぜひ本書をお読みください。